English

English

蓝江:从事件本体论到事件现象学

作为阿尔都塞的学生,法国马克思主义哲学家阿兰·巴迪欧(Alain Badiou)一生中有两部最重要的代表作品,一部是1988年出版的《存在与事件》一书。在这本书中,巴迪欧正式建立了带有他自己的印记的唯物主义的事件哲学。不过这本书出版不久,就以太过数学化、太过晦涩而遭到批评,尽管他在理论上用数学的方式证明了未来突破资本不注意社会主义的体制的事件是存在的,但是这种腔调对于普遍读本来说还是显得味同嚼蜡。14年之后,即2006年,巴迪欧出版了另一本大部头的著作《世界的逻辑》,有趣的是,他为这本著作加上了一个副标题:“存在与事件2”。巴迪欧为什么会以“存在与事件2”为副标题出版《世界的逻辑》?《世界的逻辑》究竟与《存在与事件》有什么样的关联?回答这些问题,我们需要从两部著作来分析巴迪欧所主张的事件哲学上的变化。

一

17世纪,法国人布莱士·帕斯卡(Blaise Pascal)在他的友人詹森教派领袖阿尔诺(Arnauld)被教皇英诺森十世界定为异端之后,写下了著名的《致外省人信札》。《致外省人信札》大致由19封信札组成,除了帕斯卡针对教皇和大公教会的一些政论性意见之外,帕斯卡花费了诸多笔墨来谈到神恩和信仰问题。我们知道,帕斯卡是一位带有现代启蒙知识论色彩的数学家和物理学家。然而,恰恰是这样一位对现代数学和物理学带有无限景仰的科学家,却同时写下了神学色彩浓厚的《致外省人信札》,这本《致外省人信札》的一个主题是,解释究竟什么是信仰,或者用巴迪欧的话来说:“为什么这个心胸开阔的科学家,这个彻底的现代心灵会坚决地坚持认为,在伽利略之后的理性时代里基督教日渐日暮西山,奇迹教义仍然具有正当性?”[1]269的确,帕斯卡面对的问题也正是20世纪80年代巴迪欧面对的问题,为什么会有奇迹?也就是说,为什么会存在着事件?如果我们当下的认识框架能够穷尽世界上的一切,那么为什么上帝还为特殊神恩,即奇迹留下地盘?事实上,特殊对于巴迪欧来说,帕斯卡对奇迹的坚持并不是阿甘本认为的“如何调和特殊神恩(special providenc)与人的自由意志的关系”[2]的问题,而是因为“奇迹——如同马拉美说的偶然一样——就是作为真理来源的纯粹事件的标记。它的功能,是对证明的溢出,是对其基础的确定和事实化,在那个基础上,诞生了对真理信仰的可能性,也诞生了不能还原为纯粹知识对象(自然神论者对此心满意足)的上帝。奇迹就是规律被打断的标志,在规律的断裂处,介入能力得到宣示。”[1]270

巴迪欧基本上对帕斯卡的思想进行了重新解释,奇迹就是偶然的事件,也就是说,奇迹之所以为奇迹,就是它无法被还原为我们既定知识框架下的任何东西,它并非是我们现存的连贯性的知识体系中的必然性的东西,相反,在我们的必然性知识框架下,奇迹被判定为不可能的。问题在于,我们是否可以找到一种形式方法,来表达出这种绝对不能还原为知识体系的事件?即便我们不能直接描绘出事件的性质和样态,我们是否可以找到一种数元1(mathème)尽可能地接近那个不可触摸的偶然性,用数学的方式,而不是用帕斯卡的信仰的方式,来接触我们知识范围之外的奇迹。

我们可以从一个区分开始。巴迪欧回到了本体论,不过他的本体论回到了莱布尼茨的一个经典表达:“不是一个存在的东西不是一个存在”(Ce qui n'est pas unêtre n'est pas un être)。这句话是什么意思呢?在法语的原始表达上,句子的前半部分与后半部分的形式表达完全一样,唯一的区别在于斜体的单词上,前半部分的斜体是表示数量的“一”(un),而后半部分的斜体单词是“存在”(être)。事实上,这句话的潜在的意思是说,在莱布尼茨那里,如果世界上的杂多之存在如果不能成为“一个”存在,那么这些杂多的存在就“不存在”。实际上,巴迪欧从莱布尼茨的表达中看到了世界的两个层面,一个层面是以往不被哲学家所重视的先于统一的一而存在的杂多(multiple)的世界,这个世界没有任何概念,没有任何知识可以将它们统一起来,在这个世界上,只有诸多的杂多的呈现(présence),它们尚未进入到知识领域,也没有被一个主体所感知。那么,在巴迪欧看来,其中最为关键的问题就是“一”,这个“一”并不是原先出现在这个世界上的,而是一个运算的结果,巴迪欧说:“多是呈现的体制,相对于呈现而言,一是运算的结果,存在就是展现自身的东西。在这个基础上,存在既不是一(因为只有呈现本身才适于计数为一),也不是多(因为多激进是呈现的体制)”[1]35。由此可见,“一”实际上来自于一种运算,即巴迪欧所谓的“计数为一”(compte pour un)的运算,通过这种运算,我们对诸多进行归属和分类,从而将某些杂多计数为一,而某些杂多没有被计数。这种运算的结果是,如果被计数为一,该杂多就可以被运算所认知,成为一个存在,相反,没有被计数为一的杂多,成为无法识别的存在。

根据巴迪欧的解释,存在着两种体制,一种体制是杂多的呈现体制,即在计数为一之前的杂多,它们在那里存在着,这是它们最直接的在场,一方面这些杂多的流形不能被计数为一,因为“一”不存在,另一方面,它们彼此之间也难以区分,因为没有“一”,也意味着缺少将它们区别开来的尺度(在巴迪欧那里,同一和差异属于同一种运算,即唯有当建立了同一性函数之后,差异函数才会出现,反过来说,就是差异函数的区分建立在有着同一性函数的标准的基础上)。这样的杂多在一个情势(situation)下呈现,它是不连贯的(inconsistante),无法用“一”的计数运算来穿透所有的杂多。

另一种体制,我们可以称之为再现(répresentation)。在这里,通过计数为一的运算,被计数的杂多变得可以辨识,成为结构中的一部分。在这个时候,杂多不再是杂多,而是带有计数属性的元素,例如一个苹果之所以叫一个苹果,是一个杂多具有了苹果的属性,我们在认识的过程中将其计数为一个苹果。拥有了这种计数为一的结构的情势不再是单纯的情势,而是“情势状态”(état de la situation),在情势状态之下,所有被计数为一的杂多,都通过情势状态的结构被再现出来,这不是杂多的第一次呈现,而是经过人为的结构的生产出来的再现,从此,杂多不再是纯粹的杂多,而是被贴上了计数为一的运算和属性函数的多,在这样的计数为一的结构下,整个情势状态表现为一个“连贯”(consistante)的多元(multiplicié)。巴迪欧宣称,真正的本体论或者说“存在学说”的核心就是“不连贯的多”,这个不连贯的多“摧毁了所有计数为一的结果,它忠实地相信一不存在,在不进行明确地命名的情况下,它展开了多的游戏,这不过是呈现的绝对形式,这样,在这种模式下,存在在所有路径上都规定了自身。”[1]43根据巴迪欧的判断,我们可以将情势与情势状态、杂多的呈现和一再现用下面的图示表示出来:

情势→杂多→呈现(原初存在的体制)

情势状态→一→再现(计数为一的结构)

关键的问题在于,杂多呈现的情势,与计数为一再现的情势状态之间不存在严格的一一对应关系,相反,两者的差距十分巨大。根据呈现和再现,我们可以将各种多分成三种不同类型。

(1)常规项(normalité)。

这是最普通的类型,根据巴迪欧定义,常规项意味着该多既在情势之中呈现,也在情势状态之中再现。比如刚才提到的苹果,一方面该苹果在真实的世界的情势中的确出场了,它就在那里,不容抹除;另一方面,当我们说那里有一个苹果的时候,已经对它进行计数了,亦即它同时进入到我们这个世界中的计数为一的程序当中,成为按照我们关于苹果概念认识下再现出来的产物。常规项并不是巴迪欧最关心的内容,但却是一般意义上的科学、语言学、形而上学等学科所关注的内容,作为计数为一的函数的词语与事物之间的严格对应性成为常规项的形式定义。

(2)独特项(singularité)。

真实世界的诸多是悖谬性的不连贯的存在,无论在拉康那里,还是在巴迪欧那里,它们都不可能被连贯性的“一”所穿透,这势必意味着,在真实世界中的杂多,必然存在着某种东西不会被计数为一的程序再现出来。所以,巴迪欧将这种在情势之中呈现,但并不被再现出来的项,称之为独特项。独特项也就是德勒兹经常所说的奇点,一个不能被常规的连续性函数所化约的点。比如说,桌子上的东西,当听到这个定义的时候,我们可以列举很多东西,如桌子上的本子、笔、纸张、手机,等等,我们似乎可以用这种穷尽的列举法将桌子上的东西都列举出来,从而完全符合“桌子上的东西”这个集合。但是问题是,我们列举完了吗?桌子上事实上还存在着某种东西,它们就在那里,但是没有被我们列举进入“桌子上的东西”这个集合。什么东西,比如说桌子上的灰尘、细菌,等等,这些杂多就在桌子上,但不会被我们计数为“桌子上的东西”的集合下的元素,因此它们呈现了,但并没有被我们再现出来,它们在情势之中,但不在情势状态之中。换句话说,它们的存在构成了一种不定性,它“若鬼魅般萦绕在呈现周围”[1]121。值得注意的是,无论是巴迪欧,还是德勒兹,都认为独特项(或奇点)是构成事件的前提,也正是因为情势之中存在着某种未被再现出来的独特性,为事件的发生提供了契机,即是说,一旦在某种特殊的条件下,原来未被计数为一的独特项打破了计数为一的元结构的幻象,事件就发生了。

(3)赘余项(exroissance)。

与独特项恰恰相反,赘余项一开始并不存在,它不是原本出现在杂多世界上的多,相反,它是因为计数为一的运算而产生出来的赘余,也就是说,它被情势状态下的计数为一的运算所再现,但是并不在情势呈现之中。譬如说,在常规项中,我们可以简单地计算一个苹果加上另一个苹果的结果,因为在计数为一的结构中,两个苹果都是常规项,它们的加法运算也是常规项的运算。但是,现在条件变化一下,一个苹果加上一个香蕉等于什么?这个结果,我们已经不能在常规项上来完成解答。为了给出答案,我们认为苹果和香蕉是可以相加的,那么我们必须要发明一个新的概念,来囊括苹果和香蕉的概念。于是,我们可以制造出“水果”的概念,一个苹果加上一个香蕉等于两个水果。水果并没有严格意义上的呈现物,但是它在计数为一的框架下被再现出来,所以“水果”概念是一个赘余项,也是巴迪欧意义上的“亚-多”(sous-multiple)。巴迪欧说:“这个‘新’多,即一个亚-多可以在结构的意义上形成一,因而在事实上,它仅仅是一个项,一个被构成的项,一个被承认的项……另一方面,这些‘新’多并没有形成一个一,结果,在一个情势中,它纯粹且完全是不存在的。”[1]124总而言之,“水果”的概念并不是在一个苹果和一个香蕉之外额外地在情势之中添加了另一个存在,它的存在仅限于在计数为一的结构中,作为一个“新”多计数着苹果和香蕉。在这个意义上,“水果”并不存在于情势之中,而仅仅只是在情势状态下被再现出来。

那么,究竟什么是事件?对此,我们可以借用巴迪欧自己的一个例子来说明:

假设你有一个盘子,通常盛满了美味的水果,苹果、梨子、草莓、李子……你知道,这样的盘子引起了一种现实的欲望!可是,某一天,没有人知道为什么,这个盘子的内容变得乱七八糟:在这些苹果、梨子、草莓或李子旁边,我们发现了一堆可怕的混杂,碎石子、蜗牛、烂泥巴、死青蛙和蓟草混合在一起。大家知道,这会引起一种秩序化的要求:要毫不迟疑地分离出好吃的东西和令人厌恶的东西。这是一个有关分类的问题。现在才是我的这个逻辑玩笑的真正开端:在这个变化之后,究竟哪些才是盘子里的内容的正确部分[3]40?

对于一般人而言,他们习惯于将盘子里的东西分成两类,可以食用的水果和令人厌恶的东西。对于草莓,我们可以将之归类为水果,而死青蛙,则可以定义为令人厌恶的东西。但是,巴迪欧关心的不是水果集合或令人厌恶的东西的集合,而是一个这样的可能组合:“该怎样来谈论两个苹果、三丛蓟草和三块干泥巴构成的一个部分呢?”[3]41这是一个十分有趣的问题,两个苹果、三丛蓟草和三块干泥巴组成的部分,既不是令人爽口的水果集合,也不是令人恶心的东西的集合,而是一个混杂的多,一个根本无法命名的集合。这里出现的矛盾是,一方面,这个部分是一个实在的多,它在情势中是可能的,它是该情势下的独特项;另一方面,这个部分无法在情势状态下被命名,我们无法用“水果”或“令人恶心的东西”这样的名称来命名这个部分,在计数为一的运算程序中,这个部分是无法辨识的,甚至可以说它不构成一个独立的部分。这样,这个特殊的部分成为在情势中被呈现,但并不在情势状态下被再现的多,而这个多由于无法被再现,无法被相应的命名规则所命名,所以在以往的本体论中,它不存在。

这个特殊的部分真的不存在吗?巴迪欧认为这恰恰是事件哲学的关键所在。在既定的情势状态下,该部分无法命名,因此也不能辨识为一个具有属性的部分,因此,它不可能存在。但真正的问题是它的确存在着,只是它无法被原有的规则再现出来,这样的一个独特项,构成了巴迪欧意义上的事件位(site événementiel),事件只能发生在事件位上,而不会出现在常规项和赘余项上。但是具有了事件位不一定会发生事件。在绝大多数情况下,事件位是潜在的。例如在之前的例子中,这个部分不可能被直接当作一个合理的部分,并从此得到可以辨识的命名。但是,在常规状态下不能命名,不等于事件位永远不能被命名。我们现在假设,突然泼了一杯水,而这杯水打湿的部分正好是两个苹果、三丛蓟草和三块干泥巴,那么在水泼了这个事件上,我们看到了这个部分在事件中突然获得了命名,即它们构成了在事件中被打湿的部分组成的部分或集合。一个不可能被命名的部分得到了可以辨识的命名,让原先不能被再现出来的,且在情势中业已存在的多获得了计数为一程序上的存在,让其从不可能的存在变成了可以被再现的存在一样,正如巴迪欧对马克思的《共产党宣言》的评价一样,《共产党宣言》之所以成为一个事件,也正是因为在1848年革命之后,无产阶级成为一个原先无法被命名的部分的命名,他们成为了资产阶级的掘墓人。

二

对于《存在与事件》之后的巴迪欧哲学而言,“事件”无疑已经成为他的哲学的最核心的概念,那么,在《世界的逻辑》中,巴迪欧是否对事件的哲学原理进行了较大的修正?在《世界的逻辑》的开头,巴迪欧十分清楚地阐明了《世界的逻辑》与《存在与事件》两本书之间的关联。

1988年的这本书是在纯多的层面上谈问题——这本书确定了真理的本体论上的类型,并得出了激活这些真理的主体的抽象形式——而本书试图在“在那里存在”(être-là),或表象,或世界的层面上来谈问题。在这个方面,《世界的逻辑》同《存在与事件》之间的关系,好比黑格尔的《精神现象学》同《逻辑学》的关系,即便我跟黑格尔的年代顺序是反的:一本书是在把握在那里存在的尺度,具体研究真理和主体的形象,而不是对存在形式的演绎性分析[4]16。

巴迪欧在这里将《存在与事件》和《世界的逻辑》的关系比作黑格尔的《精神现象学》和《逻辑学》之间的关系,这一点十分有意思。对于黑格尔来说,《精神现象学》更切近于对现实世界的表象,而《逻辑学》则是从更为抽象的层次上对辩证逻辑的一般规律的概括。不过,巴迪欧认为他自己的写作顺序恰恰与黑格尔相反,黑格尔是一种上升式写作,从表象的现象学上升到形式的本体论,而巴迪欧先完成了形式上的本体论,再来触及现象学。在后来的一次访谈中,巴迪欧又一次明确了《世界的逻辑》与《存在与事件》之间的区别:“《存在与事件》处理的是作为类性(générique)2的多的真理存在。而《世界的逻辑》,我们谈到的是真实身体,及其关系的逻辑问题,尤其是集中谈了真理的表象问题。”[5]这样,我们可以认为,在《存在与事件》中,其中最核心的东西是形式化的类性真理,而在《世界的逻辑》中关注的对象是表象世界和身体,如果在《存在与事件》中,巴迪欧旨在从数学原理上来为事件哲学找到一个本体论的根基,那么在《世界的逻辑》中,巴迪欧试图让这个形式化的逻辑降临到大地上,面对我们现实世界中的诸多表象,让事件的真理可以在这个世界上以身体的方式来道成肉身。

如何理解事件的表象?巴迪欧曾经谈到两个梧桐树之间的例子:

倘若我们放宽到世界的范阈之中,一个人在两颗梧桐树之间的草坪上惬意地躺着,看到蓝天映衬下的两棵树的叶子的边纹,或者它们各自的枝干蜿蜒伸张,可以清晰地看到,两棵梧桐树的差异如其所是地表象出来;它们在本质上是不同的[6]。

事实上,这两棵梧桐树在本质上具有绝对的不同,任何一个人都能轻易地找出它们之间的区别,我们并不会将它们看成是同一株树。不过巴迪欧反过来假设说,如果现在是一位汽车司机,快速驾驶汽车从这两棵梧桐树旁边经过,对于这个司机来说,这两棵树是否还是不同的?司机快速经过梧桐树的例子,说明了尽管他的驾驶行为并没有改变树在那里存在的本质,但是,这两棵树的差别实际上对他而言是没有意义的,对于一般的司机而言,这两棵树就是一样的,没有什么区别。这样,在梧桐树下惬意休憩的人和驾驶汽车快速通过的人,实际上并没有真正地改变树的本体论上的本质,但是,他们面对的结果是如此的不同,在梧桐树下休憩的人可以悠闲地端详两棵树的详细的区别,而开车经过的司机显然无此雅好,他更为关心的是他行驶的道路,而不是两棵树之间的差异。这个事例说明,事物之间的差异,并不是一个本体论问题,而是在表象层次上的现象学问题。为了解释这个问题,巴迪欧特意发明了一个函数,我们可以称之为同一性函数,写作Id(x,y)。同一性函数的意义在于,判断两个在那里存在的存在物之间的被视为同一的程度。我们假设x和y分别代表那两棵梧桐树,那么在这个世界上,我们存在着一种情势状态(在《世界的逻辑》一书中,巴迪欧用T来表示情势状态,不过他称之为超验函数),“T为该世界的超验,指数就是一个同一性函数Id(x,y)用来测度在T之中x和y之间‘表象’同一性的值。换句话说,如果Id(x,y)=p意味着在世界的表象上,x和y‘在p值上是等同的’”[4]206。这一点并不难理解,在T之中,我们总是比较x和y的关系,从而让x和y之间的同一性关系获得一定的值,即Id(x,y)=p,p有一定的取值范围,当p取最小值的时候,即p=μ时,两棵梧桐树是完全不同的存在物,这就是躺在两棵梧桐树之间的草坪上休憩的人的视角,他可以发现两棵梧桐树之间的细致入微的差异,这些差异让他意识到,两棵梧桐树是完全不同本质的存在。当然,p可以取最大值M,我们的视角瞬间转化为那个驾驶汽车从两棵梧桐树旁路过的司机的情形,尽管两棵梧桐树有着本质的不同,但是在这个司机眼里,两棵梧桐树基本上是一样的存在,它们之间“没有差别”,没有差别即p取最大值。

在所有的同一性函数中,有一个十分特殊的函数,这个函数代表着存在物的表象和存在物自身的同一性的程度,也就是说在一个世界上,存在着超验函数T,在T之下,我们进行着同一性运算Id(x,x)。与梧桐树的例子不同,这里不再是两个不同存在物之间的同一性的值,而是单一存在物同自己的同一性,巴迪欧称之为实存函数,也就是Ex=Id(x,x)。对于实存函数,巴迪欧有一个十分明确的定义:“已知一个世界和这个世界上的超验限定其值的表象函数,如果在世界上表象的存在物x,x被分配了一个超验上的自我同一性的值,我们便可以将这个存在物x称之为‘实存’”[4]220。巴迪欧并不认为这是一种标准的数学,而是将实存函数称之为“逻辑”,而世界的逻辑的含义,也就是各个存在物在某个世界中的实存函数的取值。

与同一性函数Id(x, y)一样,实存函数Ex=p也有一个取值范围。当p值为最大值M的时候,该存在物是显著的,成为所有事物中最核心的存在,也就是说,任何人都关注着它。例如,在安徒生的《国王的新装》里那个裸体游行的国王就是一个p值为最大值M的存在,尽管在童话的结尾部分,他的赤裸身体遭到了全城的臣民的讥讽,但是恰恰是这个特殊的存在物成为那个时间段上最显著的存在物,这也意味着任何人都看得见他,任何人凝视的焦点也就是国王。如果p值为最小值,即p=μ时会发生什么样的情况呢?与Id(x, y)=μ时的情况不同,因为在同一性函数取值为零的时候,意味着x和y两个存在物之间存在着绝对差异。但是实存函数Ex=μ并不是说存在物与自己绝对不同,而是说,尽管存在物存在,但是在超验函数T上,它完全没有表象出来。这个说法有点类似于《存在与事件》中的独特项,根据定义,独特项意味着在情势中呈现,但并没有在情势状态中再现,所以一个存在物在杂多的世界中存在,但无法在情势状态中被辨识,被认定为一个对象。在《世界的逻辑》中,巴迪欧没有继续使用这种说法,而是界定了一个新的概念:非实存(inexistant),巴迪欧的说法是:“我们所谓的‘对象特有的非实存’是在实存上取最小值的多的一个元素。或者说一个表象物的元素,相对于这个表象物的超验指数而言,它在这个世界上非实存。”[4]339举例来说,如一张凉席上的螨虫,在绝大多数情况下,它是非实存的,因为我们无法用肉眼感知到螨虫的存在,在初夏时节刚刚铺上凉席的时候,我们认为凉席是干净的,上面一尘不染,在这种情况下螨虫的实存函数Ex取值为最小值μ。但是真正的状况是,一旦我们身体接触了凉席表面,会顿时出现一些红色的疹子,那么我们就会追问,如此干净的凉席上究竟有什么东西让我们的身体起了红疹子?通过相关的生物学和医学知识,我们才能了解,是一种看不见的生物叮咬了我们身体,从而让我们起了红疹子,这是一个变化,在我们身体出现红疹子之前,螨虫的实存函数为μ,在这个意义上,尽管螨虫存在着,但在我们的世界中,它不存在。唯有当我们的身体起红疹子的时候,我们才意识到螨虫的存在。所以,巴迪欧在这里的用词是十分准确的,如果Ex取值为最小值μ,并不代表存在物的消失或死亡,而是非实存。非实存并非本体论意义上的不存在,而是相对于某个世界的超验函数T而言,非实存无法被表象出来,这意味着,所谓的非实存都是相对于某个世界的非实存。例如在1918年到1950年的加拿大魁北克省的立法选举中,因纽特人(Inuit)和美洲印第安人(Amerindien)就是非实存。因为在这个时期,魁北克省宣称他们实现的是普选制,因为1918年女性刚刚获得了投票权,所有的非因纽特人和印第安人的公民获得了一人一票的权利。在这个期间,所有的魁北克的政府、媒体、公民都认为他们实现了百分之百的普选制,没有人意识到因纽特人和印第安人被排斥在选举体系之外,他们成为了这个体系下的“非实存”。这并不是单纯的因纽特人和印第安人没有选举权的问题,而是绝大多数的魁北克人根本没有意识到他们的世界里还有这样一类权利主体存在,他们每天即使与所有的其他魁北克人共享着同一个空间,但他们的存在被视为非实存的存在。那么,对于魁北克人来说,并不是他们“故意”制造了一个不平等的制度,即刻意剥夺了因纽特人和印第安人的投票权,而是说在一个认知框架之下,或者说在他们特有的超验函数T下,他们根本没有意识到还存在着这样一类群体,他们即便存在,所有的其他的魁北克公民对他们的存在视而不见,因此,巴迪欧说:“‘印第安人’设定了一个存在物,毫无疑问(在本体论上)就是这个世界的存在物,但在表象逻辑上,它并不绝对地实存于这个世界上。我们可以从印第安人绝不是魁北克人这个事实得出这一点,因为他们并没有政治权利,这种权利支配着魁北克世界中魁北克公民的表象,但是他们也不是绝对的非魁北克人,因为魁北克就是他们超验表象的位置”[4]341。

在说明清楚非实存的概念和特征之后,巴迪欧展开了他的事件现象学。在说明其事件现象学之前,我们必须明确,非实存的几个重要特征:

(1)非实存不等于不存在,非实存总是相对于某个世界的超验函数T而言的非实存,如果T不存在或者发生改变,非实存也会随之发生变化。

(2)非实存逻辑的根本在于,其实存函数Ex取最小值μ,只要非实存发生变化,不再是最小值μ,它就不再是非实存。当然,非实存不仅仅可以取大于最小值μ的任何值p,也可以获得最大值M,一旦非实存实现了从最小值μ向最大值M的变化,用巴迪欧话来说,非实存就获得了最大的实存强度。

(3)非实存从来不是恒定,我们的世界始终处在不断的变化之中,这种变化会为非实存的实存函数带来具体的取值,那么最关键的问题不是在某一刻上的实存函数的值,而是具体世界中的变化带来的实存对象的值的变化。

值得注意的是,巴迪欧强调,不能简单地将任何变化都视为事件。在《存在与事件》中,巴迪欧的确谈到了变化,让不可辨识的部分得到命名,称为可以辨识的部分。但是在《世界的逻辑》中,巴迪欧对所有的变化进行了分类,他不再认为,任何变化都会成为事件,相反,在现实世界中我们遭遇到的许多变化,实际上并不能成为事件。巴迪欧将各种变化分成四类:

(1)改进(modification)。对于巴迪欧来说,改进谈不上真正的变化。巴迪欧判断变化有两个重要的指标,一个是超验函数T,另一个是实存函数Ex。但是改进所发生的变化均不涉及这两个方面的变化,巴迪欧说:“是受规则支配的强度上的变化,在世界中其超验让这种变化合法化。改进并非变化。或者更准确地说,它仅仅是超验上对变化的吸纳。”[4]379也就是说,这种变化只是量的增值,它并没有冲击到现有的超验T,也不可能带来非实存向实存的变化。

(2)事实(fait)。事实变化开始涉及我们前文所谈到的位(site)的概念。在《世界的逻辑》中,巴迪欧对位的概念进行了重新定义,位不仅仅是一个独特项,更重要的是,在表象世界里,“对于即将发生的事情来说,多以这种方式诉诸于表象,即它参照自身,参照它自己的超验指数。简言之,多在它所表象出来的那个世界中扮演着双重角色。”[4]380也就是说,作为非实存的对象,在位之上,存在着两个不同的参照系,一个是原先世界中的超验函数T,但是,与此同时,这个对象也形成了相对于自身的超验指标,这个超验指标重新界定了这个非实存对象。在这个意义上,对象被双重化,它同时指向了两个超验函数,成为了一个悖谬性的存在,“我们将这样一个悖论性的存在物称之为‘位’”[4]380。不过,即便如此,也不是所有的位都是事件,在所有的涉及位的变化,最弱的是事实变化,根据定义,这个位虽然具有了新的超验指标,但是,这个超验指标没有让之前的非实存获得最大值,仅仅是让这个位(非实存)可以被看到,而之前的人对其存在视而不见。

(3)弱奇点(singularité faible)。我们可以得出,如果一个非实存不仅仅获得了社会中的可见度(即其实存函数在T上获得了相应的取值p,p>μ)。那么奇点是完全不同的存在,按照巴迪欧的定义,“奇点是一个位,其实存强度达到了最大值”[4]393。不过,巴迪欧在这里仍然十分谨慎,不像在《存在与事件》中那么简单地宣称奇点或独特项就意味着事件。为了做出更清楚的区分,巴迪欧引入了第三个参照指标,即结果,如果在位上,非实存的实存函数获得了最大值M,但并没有获得最大值的后果。

(4)强奇点(singularité forte)或事件。与弱奇点相对立,强奇点不仅在一个具体时刻获得了巨大的实存值,而且也在结果上保持了最大值的变化。也就是说,强奇点的变化不仅仅推翻了旧制度,也建立了新的体制。在巴迪欧看来,真正的事件是极其稀少的,我们往往经历的是改进、事实变化、弱奇点,真正的事件,即那种带来结果上对之前的超验函数T构成彻底否定的变化,在这个基础上,巴迪欧给出了他在《世界的逻辑》中的事件的定义:“已知一个位(由自我归属所标志的对象),它是一个奇点(尽管它如此短暂,如此转瞬即逝,但它的实存强度是最大值)。如果实存为最大值的位的(最大)值实现了其特有的非实存的(零)值的值,那么我们可以说这个位是一个‘强奇点’或‘事件’”[4]398。相对于《存在与事件》中的事件定义,这个事件定义是一个更为谨慎的定义,它不仅将自己与普通的生成变化区别开来,也与事实和弱奇点区别开来,这样,真正的事件不仅仅要求让非实存获得最大的实存值,更需要保持一个长期的结果。

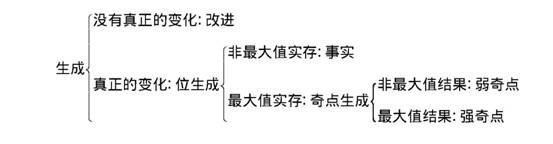

对于巴迪欧的四种变化,我们可以用下图来表示它们之间的关系:

不过,巴迪欧之所以关心事件问题,并以事件概念为核心构建了一整套事件哲学的体系,包括事件的本体论和现象学,其目的并不是为了去建构一个以事件为基底的形而上学的大厦。巴迪欧的出发点是试图从事件角度来思考如何改变世界的问题,那么,如何通过事件来改变世界?巴迪欧曾使用萨特举过的一个例子:有一群人在等公交车,这群人里面,有两名学生、一名家庭主妇、一名上班的白领、三名忙着赶火车的旅人,等等,他们之间并不相识,在车站之外,他们不可能按照他们各自的属性来组合成团体,如果公交车按照正常班次15分钟一班来了,他们各自上车,下车,各奔前程,他们就是一个离散(disparate)的组合,随缘而聚,也随风而散。但是,今天的状况有点不一样,正常15分钟一班的公交车3个小时也没有来一班车,公交站里的乘客们开始焦躁不安,他们共同声讨着公交车的调度,无论他们是什么身份,在此时此刻,他们都对公交车的迟迟不来感到不满,在这种情绪下,他们实际上成了一个不可能辨识的组合,两名学生、一名家庭主妇、一名上班的白领、三名忙着赶火车的旅人之所以能够构成一部分,完全是因为3个小时都没有来公交车的缘故,他们决定一起向公交公司申诉,并写下了一封申诉信,所有在场的人全部签上了自己的名字,一封申诉信成为一个临时组成的团体的直接证据。关键在于,这个团体是一个之前根本不存在,也无法被常规的超验函数所辨识的团体,他们的产生直接依赖于事件。这种组织形式,被萨特称为“熔合”(fusionne),巴迪欧说:“那些彼此分化、分散的社会整体下的羸弱的人是如何突然成为一个积极的统一体的,在那里,人们彼此都相互了解……这时候,熔合的要素已经开始浮现出来。分散的统一被实践为一种内在化的统一:我们开始同他者讲话,因为他人和我一样,发现他们的等待也是无法忍受的”[7]。熔合是一种特殊的组织化模式,它不同于按照身份或血缘关系等带有既定分配属性的方式组成的组织,也不同于基督教按照启示的方式组合成的组织,这是一种纯粹的偶然性的组织,代表着不可能的可能,让“没有关系的关系”组成了可以清晰可辨的关系。

但是,如果等车的一群人,在申诉得到了公交公司的肯定答复,并给予他们补偿之后,他们会就此散去。尽管在等候3个小时公交车仍然不来的时候,他们临时组成了一个部分,这个部分在原有的世界上是不可辨识的,其实存函数的值为最小值μ,但是在联合写申诉信的时候,这个临时组成的部分获得了实存值,但这个实存值不是最大值。在这个意义上,萨特等候公交车的例子形成的组合只能算是一种事实变化。所以,在萨特的熔合组织之外,巴迪欧加上了另一个概念:组织化(organisation)。与一些强调非党派运动的左翼不同,巴迪欧始终强调组织化的部分在摧毁旧体制中的作用。在《世界的逻辑》中,巴迪欧强调在事实性的事件发生之后,为了获得强奇点,必须要将离散的力量组织成一个强大的组织,来抵抗反抗势力的反扑。3如果革命的力量不能凝聚为强有力的组织,形成强大的合力,那么他们随时可以被反动势力和蒙昧势力所消灭,事件也因此遭到扼杀。为了获得强有力的革命力量,巴迪欧反对无政府主义的革命态度,主张用先锋队(détachment)的方式来赋予新生的组织以力量。在谈到斯巴达克斯起义时候,巴迪欧谈到:

斯巴达克斯所领导的奴隶所组成一支特殊的军事先遣队(détachment)去面对罗马骑兵。这就是为什么我们说身体的要素就是合体(incorporé)到事件性的当下之中的东西。如果我们认为,例如,某个奴隶逃走,就是为了加入斯巴达克斯的军队,这一点就会十分明显。因此,从经验角度来说,他所加入的就是军队。但是从主观角度而言,这是对一个闻所未闻的可能性的在当下的实现。在这个意义上,事实上他加入了当下,加入到一个新的当下,这个逃奴让自己与这个新的当下合体了。很明显,这里的身体是主体化的身体,在某种程度上,它从属于可能性上的新(即陈述“我们奴隶,我们想要回家”)。这等于是让身体服从于事件的痕迹,但仅仅是在于当下的合体的角度上服从,这可以理解为各种结果的生产:逃奴在数量上越多,斯巴达克斯-主体扩张得越大,而类型上的改变也就越快,他们也就越有能力处置更多的点[4]60。

我们可以这样来看,斯巴达克斯之所以成为事件:一方面他给予了活动以命名,通过口号“我们奴隶,我们想要回家”将杀死巴蒂塔斯的行为界定为奴隶或角斗士的起义,那么,这次屠戮并不是罗马共和国尾声上的一场不起眼的骚乱,而是被后世界定为动摇了奴隶制罗马共和国根基的斯巴达克斯奴隶起义;另一方面,也是巴迪欧更为看重的方面,这场运动,不仅有名义,也有一个身体(corps),这个身体就是以角斗士为核心的先遣队,后来逃亡奴隶加入了这个身体,成为奴隶起义军的主力。

我们可以做一个简单的总结:对于巴迪欧来说,重要的不是某个断裂性事件的发生,而是事件之后的操作。这个操作分为两个部分:(1)事件之后的对事件的命名,这就是巴迪欧在《存在与事件》中用70%的篇幅做了巨大铺垫之后,试图要得出的结论,事件的命名让一个原本无法辨识和无法命名的多,通过主体的力迫(forçage),给予事件一个命名,从而让它可以在新的情势状态下被辨识、被决定;(2)事件之后的身体构成。命名只是问题的一方面,巴迪欧意识到,要让事件亘古长存,就必须建立忠实于事件的身体,这就是在“命名”或“口号”之下的组织化的身体,每一个忠实于事件的主体都合体(incorporé)于这个身体,这个身体是新情势状态或新的超验函数T'的保障,也是改变世界的保障。这样,在《世界的逻辑》中,巴迪欧完成了事件—命名—身体的三位一体,这个三位一体对应于拉康的真实界—象征界—想象界的三位一体,巴迪欧也借此批判了被他称为民主唯物主义的那些后现代主义者,因为在他看来,那些民主唯物主义者认为只有语言和身体,但巴迪欧根据自己的事件—命名—身体的三位一体,将民主唯物主义的口号变成了“除了语言和身体之外,还存在着真理”[4]12。

不过,巴迪欧的真理并不是黑格尔那样的大全式真理,他给出的真理(vérités)是复数的。这意味着,真理并不是主宰着万物运行的第一推动或终极观念,而是拉康的真实界(le réel)在我们这个世界上道成肉身,换句话说,巴迪欧所看到的不是大写的真理(Vérité),而是一系列的真理程序(procédures des vérités)。真理程序,让主体可以通过回溯的方式追溯那个曾经发生的事件。事件之后,真理程序在事件中创造了之前不可能的关系,并给予了这个关系以命名和身体。在科学中,我们记住了黎曼几何,成为了非欧几何的代表;在政治中,我们记住了巴黎公社和十月革命,一个被命名为社会主义的制度在大地上出现了;在艺术中,我们聆听到了序列音乐所开启的玄妙空间,在爱之中,我们品味到了梁祝的绝唱。哲学,不断地在思想范围内再现出这些事件性的结果,而哲学主体所需要做的,就是忠实于事件本身,去相信一个未来的无限景象是可能的,它终将在人类的地平线上冉冉升起。

参考文献

[1] 巴迪欧:《存在与事件》,蓝江译,南京:南京大学出版社2018年版。

[3] 巴迪欧:《哲学与政治之间的谜一般的关系》,李佩纹译,北京:中央编译出版社2017年版。

[4] Alain Badiou,“Logiques des Mondes”,Paris:Seuil,2006.

[5] Alain Badiou & Fabien Tarby,“Philosophy and the Event”,Cambridge:Polity,2013,p.107.

[6] 巴迪欧:《第二哲学宣言》,蓝江译,南京:南京大学出版社2016年版,第70页。

[7] 巴迪欧:《小万神殿》,蓝江译,南京:南京大学出版社2014年版,第24-25页。

注释

1mathème是巴迪欧使用频率很高的一个词,它不同于一般意义上的数学(mathématique),而是构成数学的最基本的原理,这个词源于古希腊,亚里士多德曾在《形而上学》中使用过这个词。但巴迪欧对这个词的使用明显不同于亚里士多德,在一定意义上,巴迪欧的数元更近似于列维-施特劳斯的神话素(mythème),也就是说,巴迪欧的数元概念是对列维-施特劳斯神话人类学的数学的挪用。

2类性是巴迪欧使用得十分频繁的一个概念,按照巴迪欧的说法,类性的概念他借用自马克思的《1844年经济学哲学手稿》提供的“人的类本质”的概念,可以参看巴迪欧的《哲学与政治之间的谜一般的关系》,李佩纹译,北京:中央编译出版社2017年版,第45-46页。还需要说明的是,在巴迪欧这里,类性不等于普遍性(universal),因为巴迪欧在《存在与事件》里就否定了存在着可以贯穿所有杂多的一的存在,所以也根本不存在普遍性的“一”,在《世界的逻辑》中,巴迪欧仍然坚持这个观点,否定了存在着黑格尔式的大全(ALL),因此,带有所有存在物特征的普遍性实际上是不存在的。能存在的只是一种类性,类性就是最大程度上存在的部分的共有属性。在数学上,有一种运算叫做类性扩张(extension générique,数学上也翻译为脱殊扩张)。但此处的确不能翻译为脱殊扩张,因为1988年之后的巴迪欧不再是那种强调普遍化形式数学的思想家,而是认为绝对大全的普遍性的一不存在,那么作为运算结果的类性,只能是某个情势状态下(《存在与事件》)或某个世界上的超验函数下(《世界的逻辑》)的最大共有属性,即类性。

3在《存在与事件》中,巴迪欧并没有关注反动主体的问题,被认为是事件发生之后,自然而然就会形成主体和翻天覆地的变化。在《世界的逻辑》中,巴迪欧修正了这一看法。事件位上产生了溢出,即独特性或奇点的出现,并一定代表着事件的发生,因为在事件中,不仅产生了忠实于事件的革命主体,也产生了扑灭事件的反动主体和蒙昧主体,革命主体与后两者是一种斗争关系。

(作者单位: 南京大学哲学系)

网络编辑:张剑

来源:《黑龙江社会科学》 2019年第6期