English

English

周贇 王旻旻:论宋代理学的无神论意蕴

宗教本质上是非理性的,因为宗教无法通过理性来论证。然而,凡事要通过逻辑确证,又是人的本性使然。因此,为了使鬼神信仰合理化,思想家们于是对其进行了哲学思考。但是,这在很大程度上造成了对信仰的反噬。理学就是如此。作为儒者,理学家们对传统儒教神灵的信仰笃信不疑。他们引入哲学,建构道论的目的,主要是为了更好、更清晰地解释鬼神以及鬼神与人的交流机制。然而,这必然会造成哲学与宗教的冲突。也就是说,在另一个层面上,理学家的造道行为产生的实际作用,其实实现了对自然界的祛魅化,消解了鬼神的独立性,推动了无神论的发展。

一、理学家的祭祀观与鬼神观

在我国历史上并不存在彻底的无神论,因为彻底的无神论是认识论高度发展的产物,也是科学技术水平高度发展的结果。所以,宋代理学有无神论意蕴,是就无神论发展之过程而言的,并且不是理学家们自觉自愿推动的结果。作为儒者的理学家们,对祭祀与鬼神的信念其实非常坚定。只有先理解这一点,我们才能对宋代理学的无神论意蕴有清晰而符合逻辑的认识。

1.理学家的祭祀观

国之大事,在祀与戎。将祭祀与军事并重,这是儒家的传统。理学家只能继承这一传统,并且对祭礼的重要性与规范性更加讲究。

周敦颐曾于1068年著《邵州迁学释菜文》一文,专门向颜回报告孔庙迁徙完成,并邀请颜回做孔子的配祀。他极为虔诚地祭告说:“朝奉郎尚书驾部员外郎、通判永州军州兼管内劝农事、权发遣邵州军州事、上骑都尉赐绯鱼袋周敦颐敢昭告于先师兖国公颜子:爰以迁修庙学成,恭修释菜于先圣至圣文宣王。……谨以礼币藻蘋,式陈明献,从祀配神。”

程颐曾在一次讨论中,赞成王安石对祭祀礼仪的重新规范。他说:“本朝以太祖配于圜丘,以祢配于明堂,自介甫此议方正。先此祭五帝,又祭昊天上帝,并配者六位。自介甫议,惟祭昊天上帝,以祢配之”(《程氏文集·禘说》)。这段话讨论的是,祭祀上帝要以谁来配祀。礼仪并非是永恒的,根据不同的理解,在实际操作上会有不断调整。但这段话表明,王安石、程颐等对祭祀规范性的讲究是一致的。程颐甚至亲自写《作主式》一文,专门规范了民间祭祀用神主的制作方法。

张载非常主张祭祀的正统性。《宋元学案》称他“患近世丧祭无法,期功以下未有衰麻之变,祀先之礼袭用流俗,于是一循古礼为倡”(《宗元学案·横渠学案上》)。熙宁十年(1077年),因为礼官行郊礼不按古法,张载陈疏批评,因意见不被采纳,毅然辞官归隐。

朱熹更是强调祭礼的基层推广,所著《家礼》的第一篇就是《祠堂》,开篇曰:“君子将营宫室,先立祠堂与正寝之东。为四龛,以奉先世神主。”“或有水火盗贼,则先救祠堂,迁神主、遗书,次及祭器,然后及家财。”这就是以“事死如事生”的态度对待祖先的牌位。按古制,普通庶人是不能立庙的。但朱熹推出祠堂之后,一改以往非贵族勋戚不得享祭家庙的传统,理学家不遗余力强化祭祀重要性的努力可见一斑。

理学家对祭礼的重视,首先是出于对儒家传统之惯性的顺应。祭祀是儒家思想的基本要义,因此纯粹的儒者会把对祭礼的完整实践作为追求。比如子贡认为告朔之礼已废,建议不必再用活羊祭祀。但孔子反对说:“赐也,尔爱其羊,我爱其礼”(《论语·八佾》)。孔子讲究的是对礼本身的主体的感情,这就是儒者纯粹性的表现。

其次,理学家对祭礼的重视,是出于维系伦理社会之稳定的需要。朱熹说:“禘是个大祭,那里有君臣之义,有父子之亲”(《朱子语类·论语七·八佾篇》)。“父子之亲”的伦理,在实践上表现为祖先崇拜,目的在于维系伦理社会的稳定,理学家会直接参与祖先祭祀问题的讨论。北宋时,儒者们曾对是否需要立僖祖为不祧有过讨论。僖祖即赵朓,是赵匡胤的高祖,唐朝时人。因为去宋久远,当时有人要以赵朓为祧祖。程颐、王安石都认为不妥,朱熹也赞成以僖祖为不祧。因为祖先是一切的源头,就国家而言,是最高权力的源头。所以说,重视祭祀,就是重视伦理社会的稳定。

其次,理学家对祭礼的重视,是出于对传统鬼神的信仰。祭祀是一种主客体的交互活动,主体是人,客体是鬼神,如果不信仰鬼神,祭祀实践是不能成立的。如墨子说:“执无鬼而学祭礼,是犹无客而学客礼也”(《墨子·公孟》)。朱熹曾明确批评欧阳希逊否定鬼神的说法:“此言尤害理,若如此说,则是伪而已矣,又岂所谓诚之不可掩乎?”(《文集》卷六十九《答欧阳希逊》)所以,理学家对祭祀的虔诚,必以鬼神信仰为基础。

2.理学家的鬼神观

虽然祭祀有多层现实意义,但要使之有效落实,鬼神观是其基本内核。坚持虔诚祭祀的理学家们,对于鬼神有坚定的信仰。

一般来说,传统儒者都以“祭如在,祭神如神在”(《论语·八佾》)为祭祀原则。这句话虽然不能确定是孔子先讲的,但得到了孔子的肯定,因为这句话确立了一个当然的祭祀规范。然而,朱熹对“祭如在”作为一种行为规范,保持了非常的警惕。因为这句话易被进一步延伸出“不祭神的时候神就不存在”了。这意味着,鬼神被置于了可取舍的主观意愿之中。朱熹超越了规范层面的理解,看到了单纯的规范可能出现的信仰空心化问题。如有人问:“范氏云:‘有其诚则有其神,无其诚则无其神。’恐是自家心里以为有便有,以为无便无。”朱熹回答:“若只据自家以为有便有,无便无,如此却是私意了。这个乃是自家欠了他底,盖是自家空在这里祭,诚意却不达于彼,便如不曾祭相似”(《朱子语类》卷二十五)。也就是说,如果鬼神是根据主观意愿而存在的,那么没有诚意的祭祀,也就消解了祭祀对象,继而消解了祭祀的意义。所以,在朱熹看来,鬼神的存在不应是一个主观问题,而是客观问题。

朱熹以祭祀为中心,讲明虔敬祭祀不是一个规范问题,本质上是一个鬼神存在的事实问题。而其他的儒者,更多的是从直接肯定的角度来强调鬼神的确定性。比如程颐说:“神之至,谓降鉴则锡尔多福”(《程氏经说》卷四《诗解·天保》)。张栻更言简意赅地说:“有是鬼神则有是礼乐”(《论语解·八佾》)。同样,朱熹也说:“古圣人为之祭祀,亦必有其神”(《朱子语类·礼七》)。简言之,祭礼是为鬼神服务的。

对于占卜,理学家也是坚信的。程颐说:“远在六合之外,近在一身之中,暂于瞬息,微于动静,莫不有卦之象焉,莫不有爻之义焉”(《易序》)。张载、朱熹、张栻等儒者都对占卜有深信不疑的相关说法。

在鬼神、占卜外,理学家中也有信奉神秘体验的。比如南宋杨简,他自称在二十八岁时的一个晚上,当他正思考“时复反观”的祖训时,“忽觉空洞无内外、无际畔,三才、万物、万化、万事、幽明、有无,通为一体,略无缝罅”(《慈湖遗书续集》卷一《炳讲师求训》)。三十一岁时,杨简遇陆九渊在富阳讲本心,在体悟之后,“忽觉此心澄然清明”,“终夜不能寐,曈曈欲晓,洒然如有物脱去,此心益明”(《宋元学案·慈湖学案》)。三十三岁居母丧时,他再次获得神秘体验。“曩正哀恸时,乃亦寂然不动,……益信吾心有此神用妙用”(《杨氏易传》卷二十)。

杨简的神秘体验,或与他接近禅宗有密切关系。但“有无一体”“幽明一理”“澄然清明”“寂然不动”等在传统儒家命题中都能找到线索,只是一般哲学家是在理论的层面上阐释此理,而杨简则是在神秘体验上感悟此理。究其实质,是把原本的哲学工夫,转化为了宗教工夫。

二、对鬼神的理性批判与理论改造

理学家对传统鬼神观进行了一破一立两方面的工作。一方面对传统社会陷入迷信的鬼神信仰进行理性化的批判,另一方面又对自己信仰的鬼神进行理论化的改造。虽然他们尚未达到彻底无神论的阶段,但改造后的鬼神观在最大程度上为鬼神信仰进行了祛魅。

1.对鬼神的理性批判

理学家对传统思想突出的贡献,首先在于高扬了理性价值。就其对鬼神的理解而言,他们坚决反对物怪神奸,摈弃偶像崇拜,推动了人类理性思维的进步。

张载批判物怪神奸是极为猛烈的。他说:“范巽之尝言神奸物怪,某以言难之,谓天地之雷霆草木至怪也,以其有定形故不怪,人之陶冶舟车亦至怪也,以其有定理故不怪。今言鬼者不可见其形,或云有见者且不定,一难信;又以无形而移变有形之物,此不可以理推,二难信……今之言鬼神,以其无形则如天地,言其动作则不异于人,岂谓人死之鬼反能兼天人之能乎?今更就世俗之言评之:如人死皆有知,则慈母有深爱其子者,一旦化去,独不日日凭人言语托人梦寐存恤之耶?言能福善祸淫,则或小恶反遭重罚而大憝反享厚福,不可胜数。又谓‘人之精明者能为厉’,秦皇独不罪赵高,唐太宗独不罚武后耶?又谓‘众人所传不可全非’,自古圣人独不传一言耶?圣人或容不言,自孔孟而下,荀况、扬雄、范仲淹、韩愈,学亦未能及圣人,亦不见略言者。以为有,数子又或偶不言,今世之稍信实亦未尝有言亲见者”(《性理拾遗》)。

在张载看来,“物怪神奸”与“鬼神”是有本质区别的。所谓物怪神奸,可以概括为两个特点:其一,可以从无形变为有形,是一种罕见现象;其二,虽无形却能如人言语,精明而能福善祸淫。这两个特点与张载所认同的“鬼神”的根本分歧点在于,它们能与人有直接的感官联系与接触。对这样可感可触的鬼神之信仰,在根本上是盲目的、非理性的,故曰“难信”。他列举了一系列事实,尝试揭露可感可知之鬼神存在的内在矛盾。比如他反驳“人之精明者能为厉”一事非常的独树一帜。《左传》说“伯有为厉”,是因为伯有用物精多,二程、朱熹对此都表示赞同,后世儒教礼仪中也增入了祭祀厉鬼的习俗。但张载却反其道而行,认为,若用物精多真能为厉,何以秦皇不向赵高寻仇。这个反驳很有杀伤力,直接否定了世俗层面人们对鬼神的误解与迷信。所以,张载反对物怪神奸的态度,反映了他强烈的理性精神。

二程对物怪神奸也有激烈的批判,他说:“师巫在此,降言在彼,只是抛得远,决无此理。又言留下药,尤知其不然。……聪明如邵尧夫,犹不免致疑,在此尝言,有人家若虚空中闻人马之声。某谓:既是人马,须有鞍鞯之类皆全,这个是何处得来”(《程氏遗书》卷二下)。程颐对此两条物怪神奸的批判,与张载的逻辑是一致的。第一条的批判逻辑是,鬼神既然无形,又如何能说话,甚至留下有形的药物?第二条的批判逻辑是,鞍辔之类乃普通物品,为何能与虚空中的人马同时出现,成为鬼神?简言之,无形之物如何能做有形之事,有形之物如何能变为无形之鬼,因此它们在逻辑上都是不合理的。

二程批判的物怪神奸还有许多,比如泗州人传言天降圣人,程颐以众人之描述皆异来驳斥之;泗州守官朱定奉僧伽为避火神物,程颐以何不投火试之以驳斥之。物怪神奸的本质是超自然,也就是违背逻辑的。虽然逻辑不能解释一切,但那些明显逻辑不通的事物,就应该要极力批判,揭露其荒谬性,这生动反映了理学家们高扬的理性精神。

反对偶像崇拜,也是理学家高扬理性主义的表现之一。偶像崇拜是原始宗教的遗存,理学家虽然信仰自然神,但坚决反对为自然神塑像,他们与世俗陋俗针锋相对。张载说:“山川之祀,止是其如此巍然而高,渊然而深,蒸润而足以兴云致雨,必报之,故祀之视三公诸侯,何曾有此人像!圣人为政必去之”(《经学理窟·祭祀》)。

这段话是从两个层面上,为山川祭祀进行了祛魅。其一,尽管张载认为兴云致雨是一种神性行为,但他主张兴云致雨并不神秘,其中有山高渊深所以能蒸润致雨这种可以解释的道理,这是人做不到的,为了报答它的恩德,所以要把山川作为神灵祭祀。其二,山川能“兴云致雨”,是因为山川的结构造成的,所以山川本身才是神,而不应另外有一个有形的灵。

这两点其实是从儒家经典引申而来的,如《礼记·祭法》说:“山林、山谷、丘陵能出云,为风雨、见怪物,皆曰神”。张载继承的就是这个思想,但张载的创造性还在于,他能从山川结构上去解释山川之为“神”的原因,反映了张载已达到了认识论的一个高度。

类似反对人形偶像的说法朱熹也有,他曾批判说:“如今祀天地山川神,塑貌像以祭,极无义理。”又说,“宣圣本不当设像,春秋祭时,只设主祭可也”(《朱子语类·礼七》)。陈淳也批判说,时人画星辰都画个人,这是“鬼神情状都不晓”,又批评说:“泰山只是个山,安有人形貌?”(《北溪字义·鬼神》)而且还要为之垂旒端冕,衣裳而坐,甚至立后配对,不可思议。张栻说:“夫山峙而川流是其形也,而人之也,何居?其气之流通可以相接也,而宇之也,何居?”(《南轩集》卷十《尧山滩江二坛记》)

理学家批判物怪神奸、反对偶像崇拜,其实与当时的科学氛围密切相关。从宋到元,国家有意识地推动科学技术的发展,由此产生了北宋有沈括、宋末元初有郭守敬的高峰。理学家作为知识精英,也积极参与其中。如邵雍曾向李之才学习“物理之学”(《宋史·李之才传》);二程有关于历法的讨论(《二程遗书》卷一五);张载的《正蒙·参两篇》是对宇宙之运行的科学思考;朱熹对于宇宙生成、日月星的发光、霜雪雨虹的形成,甚至“烧甚么木则是甚么气,亦各不同”(《朱子语类》卷四)等进行了一物一物的探究。正是科学氛围的影响,推动了理学家们理性精神的高扬。

2.对鬼神的理论改造

批判物怪神奸、反对偶像崇拜只是对非理性的、粗陋的迷信进行廓清,理学家更重要的任务是讲清楚他们自己信仰的鬼神究竟是怎样的存在。鬼神中的至上者是儒家信仰的“天”或“帝”,这是载之经典,诉诸国政的重要神灵。因此,理学家要将更多的工夫用在对“天”或“帝”的理论阐释上,以期将他们的信仰精致化。

张载首先肯定天的神性,他说:“地,物也;天,神也。物无踰神之理”(《正蒙·参两篇》)。然而这尊神并不神秘,张载对“天”进行了三层诠释。从形体上说,天是一团虚气,“由太虚,有天之名”(《正蒙·太和篇》)。从性理上讲,天就是至理,“‘日月得天’,得自然之理也,非苍苍之形”(《正蒙·参两篇》)。从伦理上讲,天是万物之源,“天之生物也有序,物之既形也有秩”(《正蒙·动物篇》)。之后的理学家对以天为代表的鬼神的认识,基本上就在此确立的范围之内了。

二程直接用理与气来解释学生对天与鬼神的疑问,他说:“天者,理也。神者,妙万物而为言者也。帝者,以主宰事而名”(《二程遗书》卷十一)。又有人以怀疑的态度问:“既有祭,则莫须有神否?”答:“只气便是神也。今人不知此理,才有水旱便去庙中祈祷,不知雨露是甚物,从何处出,复于庙中求耶”(《二程遗书》卷二十二上)。又如张栻说:“鬼神虽幽,不外乎理”(《论语解·八佾》)。陈淳说:“论道之大,源出于天”(《北溪字义》卷下)。除了用理气阐释鬼神外,二程与朱熹还极力将鬼神改造得可感可见,以春去冬来、冰雪消融等自然变化解释鬼神,“鬼神,谓造化之迹,于万物盛衰可见其消息也”(《程氏易传》卷四)。以上这些努力,都尽可能地廓清了人们对鬼神的神秘主义认识,进入哲学表达的语境。

对鬼神的理学化改造,是为了解决具体问题。首先,按照伦理规则祭祀是儒家的基本工作,理学化的鬼神为此提供了理论依据。天子祭天及名山大川、诸侯祭境内山川等是传统儒家官方祭祀的基本原则。自孔子始,儒家就极力反对僭越的祭祀。《论语·八佾》记载,孔子疾呼:“曾谓泰山不如林放乎?”根据礼制,季氏祭泰山属于僭越的祭祀。但经典依据归经典依据,更高层次的哲学道理是缺位的,理气哲学就从自然法的角度补上了这一不足。

胡叔器问:“天子祭天地,诸侯祭山川,大夫祭五祀,士庶人祭其先,此是分当如此否?”朱熹答:“也是气与他相关。如天子则是天地之主,便祭得那天地。若似其他人,与他本不相关后,祭个什么?”(《朱子语类·礼七》)家族祭祀亦然,人不当祭祀别人的祖先,因为“自祖先之外,皆不相干涉,无可祭之理。”“淫祀无福,由脉络不相关之故”(《北溪字义·鬼神》)。张栻说:“无其理而强为之,虽百拜而祈,备物以飨,其有时而应也,亦偶然而已耳”(《南轩集》卷十《尧山滩江二坛记》)。所以,理气哲学为祭祀的伦理规范做了合理性与道理化的辩护。

其次,祭祀的本质是人与鬼神的交接,理学化的鬼神为人神交接提供了理论依据。人神交接的原理,就是精神凝聚以感格鬼神。陈淳说:“古人祭祀,须是有此实理相关,然后三日斋,七日戒,以聚吾之精神。吾之精神既聚,则所祭者精神亦聚,必自有来格底道理。”若要再继续追问,何以凝神便能感格鬼神,这就涉及了气。“人与天地万物,皆是两间公共一个气。子孙与祖宗,又是公共一气中有个脉络相关系”(《北溪字义·鬼神》)。所以祭祀中的鬼神得以交接,是因为气脉相通了,若不相通,那么祭祀将是无效的。

凝神聚气其实是对经典中“诚”的具体延伸。《中庸》说:“诚者,物之终始,不诚无物。”“至诚之道,可以前知……祸福将至:善,必先知之;不善,必先知之。故至诚如神。”《大学》说:“欲正其心者,先诚其意”。《孟子·离娄上》说:“诚者,天之道也;思诚者,人之道也。至诚而不动者,未之有也。”周敦颐《通书》第一章就是《诚》,强调“诚者,圣人之本”“‘大哉乾元!万物资始。’诚之源也。”“诚”是一种态度,因其由内而发,真实无伪、纯粹根本,于是被理学家单独提炼,宗教化为人神接通、互相感应的原理。

最后,理学家毕竟有局限性,理学化的鬼神也为他们相信的超自然现象提供了理论依据。程颐曾经历过一次超自然现象,讲得是邵雍奄奄一息时,众人前去探望,他们切切私语讨论着要改变邵雍自己指定的墓葬处,然邵雍却总是能知道他们讨论的内容,故屡屡遣人来纠正,即使他们躲开邵雍卧房很远,邵雍也知道他们在讨论什么。关于邵雍为什么能前知,程颐解释说:“以他人观之,便以为怪,此只是心虚而明,故听得。”“心虚而明”很玄,故他的学生又追问说,邵雍未病时并不如此。程颐答:“此只是病后气将绝,心无念虑,不昏,便如此。”就是说,人的气少了,无力思考过多的东西,心中反而空灵澄明了。又有人问,佛徒中也有人先知,怎么解释?曰:“只是一个不动心……人能原始,知得生理,便能要终,知得死理。若不明得,便虽千万般安排着,亦不济事”(《二程遗书》卷十八)。

由于历史的局限性,还有些自然现象被以讹传讹成了超自然现象,理学家们信了,于是也用理气进行解释。如海岛上的住民,程颐说:“有气化生之后而种生者……气既化,后更不化,便以种生去。此理甚明。”社会上又有传言说“无情而化为有情者,若枫树化为老人是也。有情而化为无情者,如望夫化为石是也。”朱熹信了,于是解释说:“莫无此理。……川中有蝉化为花,蚯蚓化为百合,固有此理”(《二程遗书》卷十八)。

有人问梦占。朱熹答:“人之精神与天地阴阳流通,故昼之所为,夜之所梦,其善恶吉凶各以崩至,是以先王建官设属,使之观天地之会,辨阴阳之气,以日月星辰占六梦之吉凶,献吉梦、赠恶梦,其于天人相舆之际,察之详而敬之至矣”(《诗集传》卷十一《小雅二》)。

程颐为邵雍的前知、海岛居民、枫化老人以及朱熹为梦占总结的“理”,其实都只是空“理”,什么都能解释,也就什么都解释不清了。但这并不重要,其实有没有这个“理”才很重要。因为“理”的提出,在最大程度上为那些超自然现象进行了祛魅,让人不再陷入神秘主义,对于推动社会思想的进步大有裨益。

三、宋代理学的无神论意蕴

宋代理学不是彻底的无神论,和所有古代学派一样,理学只是无神论发展的一个中间环节。但宋代理学仍有无神论的重要意蕴,这反映在两个方面:一方面,理学化的鬼神观瓦解了神秘主义;另一方面,理学内部的不自洽性反证了鬼神的虚妄。

1.理学化的鬼神对神秘主义的瓦解

儒学中的天本来是上帝,是至上神,因此上天生物就必然带有神秘性。朱熹说:“能生物,便是神也”(《朱子语类·礼七》)。这符合儒家经典的说法。但只讲到“生生”,却没有达到解释的尽头。而进一步的解释,就有可能消解天地生物的神秘性,进而消解上帝、鬼神的神秘性了。

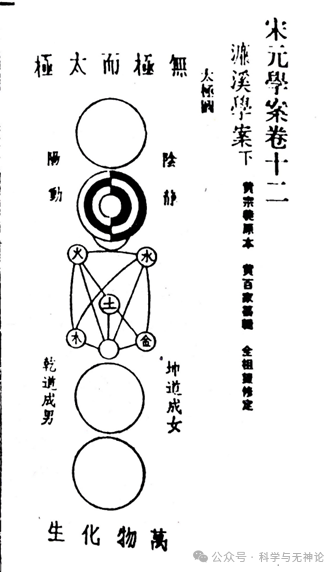

周敦颐作《太极图》,就是综合了当时的知识成果,对“天地生物”进行的哲学解释。如图,是朱熹改动的太极图,第一个圆表示混沦无极,在“阳动”“阴静”两股力量的推动下,宇宙进入太极状态。太极又生五行,而五行之“生”也有顺序,即金生水,水生木,木生火,火生土,土生金。土与最底下的小圆连接,意为“物物有一太极”,最后万物生成。

天地生物本来只是一个纲领,因为没有具体细节而显得神秘。当《太极图》对天地生物进行了哲学描述后,一切都显得自然而然,有意志的天或上帝被直接取消了。

所以说,理学化的鬼神本来是为信仰服务的,但其实起到了反作用。在“天理”面前,一切神秘都不再神秘。如有人问天道,程颐答:“只是理,理便是天道也。且如说皇天震怒,终不是有人在上震怒,只是理如此”(《二程遗书》卷二十二上)。张载论“物怪”时说:“众见之即我理也,神也,偏见之者非病即伪”(《张子语录》卷上)。皇天是神,但本质是理;甚至日月、陨石等众见之物都是理,这才是神的本质。面对同一对象,当我指其为神时,它就陷入了神秘主义,但换称为“理”,其神秘性便立刻消失了。

理学化的鬼神还可以作为工具,主动瓦解一些迷信。张栻曾宿一寺,“夜闻小鸡声以数万计,起视之,见弥空灯明满地。”寺僧告诉他,这里曾是古战场,遇阴晦天就会由此异象。张栻并不认可古战场与异象的关系,他认为,“气不散则因阴阳蒸薄而有声,气自为声,于人何预!”(《南轩先生集补遗·论说》)张栻用气的聚散说破除了人们对自然异象的迷信解释,我们甚至可以说,这是一种粗浅的科学解释。

朱熹改定的《太极图》

(引自《宋元学案》第一册,中华书局,1986年,第497页。)

理学家是主张祭祀与占卜的,虽然其本质是人神沟通,但理学家不愿意停留在粗疏的表象上,他们于是总结出了“诚”。但由于过分强调“诚”的主观努力,于是理学家们本来以为的客观之鬼神,反而被他们的主观意念控制起来了。

朱熹说“郊则天神格,庙则人鬼享,皆由己以致之也。”“诚为实,礼为虚”(《四书章句集注·论语集注·八佾篇》)。又说“若主祭者须是极其诚意,方可感格“若太远者,自非极其至诚不足以格之”(《朱子语类·论语七·八佾篇》)。又说“祈雨之类,亦是以诚感其气。如祈神佛之类,亦是其所居山川之气可感”(《朱子语类·礼七》》。虽然朱熹反对“祭如在”的规范,并且反对“有其诚则有其神,无其诚则无其神”的流行说法。但在“诚”哲学的深入发挥下,鬼神的有无还是成为人主观意志可以控制的事情。

由于人与鬼神的交接越来越决定于“诚”,再向前推进,“诚”就成了鬼神之本体了。与朱熹的反对不同,陈淳认为“有诚有神,无诚无神”这话“说得最好”,又说“须是有此实理,然后致其诚敬,而副以实心,岂不歆享”(《北溪字义·鬼神》)。朱熹从实践出发,担忧鬼神受到人的主观控制。但陈淳从本体的角度认可“有诚有神,无诚无神”,表面是把鬼神与诚进行了绑定,实际是把诚进行了本体化改造,直接成为鬼神的本体。

陈淳的做法在先儒那里已经有了蛛丝马迹,如程颐说:“孝弟之至,通于神明。神明孝弟,不是两般事,只孝弟便是神明之理。”于是有人问王祥卧冰求鲤奇迹的原因。曰:“此感格便是王祥诚中来,非王祥孝于此而物来于彼也”(《二程遗书》卷十八)。程颐的意思是,孝悌是主观态度,与其作为人神的中介,不如将之直接理解为与鬼神合一更好。张载说:“天所以长久不已之道,乃所谓诚”,“性与天道合一存乎诚”(《正蒙·诚明》)。“诚”与理气的区别是,理气为客观存在,而诚是主观态度。程、张都是让本来客观的存在与主观的诚合一了,这意味着主观意志力被无限放大。事实上,朱熹也不自觉的陷入以主体为根本的逻辑,他说:“天只在我,更祷个什么?一身之中,凡所思虑运动,无非是天”(《朱子语类·礼七》)。事实上,理学家们也特别看重《中庸》里面“不诚无物”的说法,张载也有“大心”之论,这都对心学产生了重要的启发。就无神论而言,在与“诚”合体之后,鬼神一下子成了主观的创造物,其客观实在性也就自然消解。

2.不能自洽的内在矛盾强化了鬼神的虚妄

理学家们因为历史的局限性,带着诸多思想包袱,导致对鬼神祛魅化的不彻底,从而造成了理论上的不能自洽,因此种下了“鬼神虚妄”的种子,不自觉地推动了无神论思想的发展。

首先是哲学理性与传统信仰之间的冲突。张载不仅懂得“时措之宜便是礼”的道理,甚至在不自觉中架空了祭礼的宗教性。他一度认为,祭祀其实是做个样子,如“水旱既其气使然,祈祷复何用意也?民患若此,不可坐视,圣人忧民而已”(《经学理窟·祭祀》)。这段话已经达到了对祭祀功利主义和现实主义之认识的极点。但面对传统信仰时,他仍然要批评人们“不知礼本天之自然”(《经学理窟·礼乐》),强化礼的先天性,推高礼的神性。

张栻反对社会上流传的“伏羲得《河图》和《洛书》以作八卦”的说法,也反对郑玄《河图》九篇、《洛书》二篇的说法,也反对孔安国以《河图》为八卦,以《洛书》为九畴的说法。可他却坚信,“通于天者河也,有龙马负《图》而出,此圣人之德上配于天,而天降其祥也。中于地者洛也,有神龟载《书》而出,此圣人之德下及于地,而地呈其瑞也”(《南轩易说》卷一)。可见,传统的信仰根深蒂固,与哲学理性无法自洽地共存于理学家的头脑中。

其次是哲学理性与维护经典之间的冲突。与张载一度以祭祀为治民之工具一样,张栻也一度去除了占卜的超自然性,以之为治民的工具。他说:“夫民之于吉凶,其甚于多寡轻重也。圣人为之蓍、为之卦、为之六爻以济民行。使天下之人咸知其是非利害、得失臧否,吾又何必营为以忧其故邪?”(《南轩易说》卷一)他的意思是,比起物质分配,老百姓对吉凶这种神秘的东西更加在乎,所以占卜只是圣针对人性而制作的教化工具而已。

然而占卜是儒家经典中绝对的教条,理学家对此必须赞同。张载在解释《周易》中“圣人之道四焉……以卜筮者尚其占”,“显道神德行,是故可与酬酢,可与佑神矣”,“神以知来,知以藏往”几句,说:“尚占则谋必知来”“示人吉凶,其道显矣;知来藏往,其德行神矣,语蓍龟之用也。”“开物于几先,故曰知来;明患而弭其故,故曰藏往”(《正蒙·大易》)。张栻在解释《周易》“天生神物,圣人则之”“以定天下之吉凶,成天下之亹亹者,莫大乎蓍龟”句,说:“天生神物,谓蓍龟之探赜索隐、钩深致远者是也。”又说,“蓍,植物也,足以擛天地之数;龟,动物也,足以见天地之象。”“吉事有祥,象事知器,占事知来,所谓民之故,固已察之也熟矣”(《南轩易说》卷一)。

此外,《尚书·大禹谟》有“官占,惟先蔽志,昆命于元龟。朕志先定,询谋佥同,鬼神其依,龟筮协从,卜不习吉。”《尚书·洪范》说:“卜五,占用二,衍忒。”《中庸》说:“国家将兴,必有祯祥;国家将亡,必有妖孽。见乎蓍龟,动乎四体。”儒家经典中有明确的占卜思想,理学家只能维护,这就与他们理学化的鬼神观构成了不可调和的矛盾。

最后是哲学理性与理学家自己残留的超自然信仰之间的冲突。陈淳对民间扶鸾(扶鹤)迷信相当反对,他说:“识字人扶得,不识字人扶不得。能文人扶,则诗语清新;不能文人扶,则诗语拙嫩。问事而扶鹤人知事意,则写得出;不知事意则写不出。与吟咏作文章,则无不通;问未来事则全不应。”他用逻辑告诉我们,扶鸾迷信的应验,与扶鸾者本身的素质关系巨大,回应问事者的不是鬼神而是乩童。

如果说到这里,那么陈淳对扶鸾迷信的批判应该算是彻底的。然而他却又补充道:“此非因本人之知而有假托,盖鬼神幽阴,乃藉人之精神发挥,随人知识所至耳。便见妖非由人不可”(《北溪字义·鬼神》)。这一补充,使得他的逻辑不再自洽,被他否定掉的妖怪又回来了。

陈淳又说:“凡诸般鬼神之旺,都是由人心兴之。”“人以为灵则灵,不以为灵则不灵。人以为怪则怪,不以为怪则不怪”(《北溪字义·鬼神》)。但他又说,除了正神外,猴鸟之属被抓入塑像之中,“众人朝夕焚香祷祝,便会有灵”;庙宇造于山川雄猛处,也能“气作之灵”;又或者本庙正殿不灵,但偏殿有灵,因为“偏旁坐得山川正脉处故也”。陈淳说,以上这些“灵验”,都是“一理一气故耳”,或“斋戒以神明其德”的效果。虽然用理气去解释了那些灵,但毕竟那语境中的灵不是人心所造,与他“人心兴之”的说法矛盾了。

总而言之,宋代理学达到了当时理性思辨的最高峰,也达到了哲学水平的最高峰,理学家们企图用理气心性的哲学解释一切现象,包括流行的神秘主义。由此,迷信遭遇了重创。然而,理学家们对无神论思想的推动是不自觉的,他们残留的超自然信仰与哲学理性构成了无法自洽的矛盾。一方面,这反证了鬼神的虚妄,不自觉地推动了无神论的发展;另一方面,矛盾的存在是理论发展的动力,也是理论进一步发展的泉源。

(作者简介:周贇,上海应用技术大学马克思主义学院副教授;王旻旻,中共慈溪市委党校讲师)

网络编辑:同心

来源:《科学与无神论》2023年第6期